【お肴図鑑#03】カワハギ(鮍・皮剥)解説

さぁこの企画もだいぶ安定してきたな!第三回は、冬の肝アイドル、カワハギ(皮剥)を解説いくで!

名前物騒だけど、なんあら魚の中で一番うまい迄あるカワハギ!着物煮つけが至高の一品なのよ。あぁカワハギが食べたい。右足が疼くぜぇ。

痛風との闘いここに始まる。

基本情報

- 学名:Stephanolepis cirrhifer

- 和名:カワハギ(皮剥、鮍)

- 英名:Thread-sail filefish

- 分類:フグ目 (Tetraodontiformes)カワハギ科 (Monacanthidae)カワハギ属 (Stephanolepis)

11月から1月あたりにかけて第二旬(キモが美味しい時期)を迎える中・小型の海水魚。表皮が分厚く頑丈であるが、切れ込みを入れると非常に簡単に皮を剥ぐことができることから、「皮剥」が名前としてついた。頭部に角のような部位を持っている。冬になると、肝臓に栄養を蓄え、非常に大きな肝臓に成長する。この肝臓は非常に美味とされ、「フォアグラ」と似た味がするため、日本全国の肝ハンターに毎年狙われる。先にとがったような形状の口で、餌をつつくため、針についた餌を獲るのが非常に上手い。釣り餌としてアサリを使うのも独特な特徴。

生体情報

外見の特徴

形状

楕円形の扁平な体型をしている。体は薄く、尾に向かってやや細いシルエットを有する。頭部が体に対して大きく、前方に寄ったバランスが特徴的である。おでこのあたりにある「角」は、正式な名称は「背棘」と呼ばれる。背びれの一部であり、ヒレの棘条に分類される。

体色

体色は、茶褐色から黒色、白色、淡い黄色など住環境によって非常に多くの色合いが存在する。また、体側には、不規則な斑点模様があり、海底の岩や、改装に溶け込む保護色の役割を果たしている。腹部は白っぽく上部と対照的である。

口(くち)

小さく突き出ており、前方にとがった形状をしている。硬い歯が上下に並び(写真)貝類や甲殻類などの硬いからを砕くのに適した構造をしている。食性としては、海底にすむ生物を捕食することが多い。

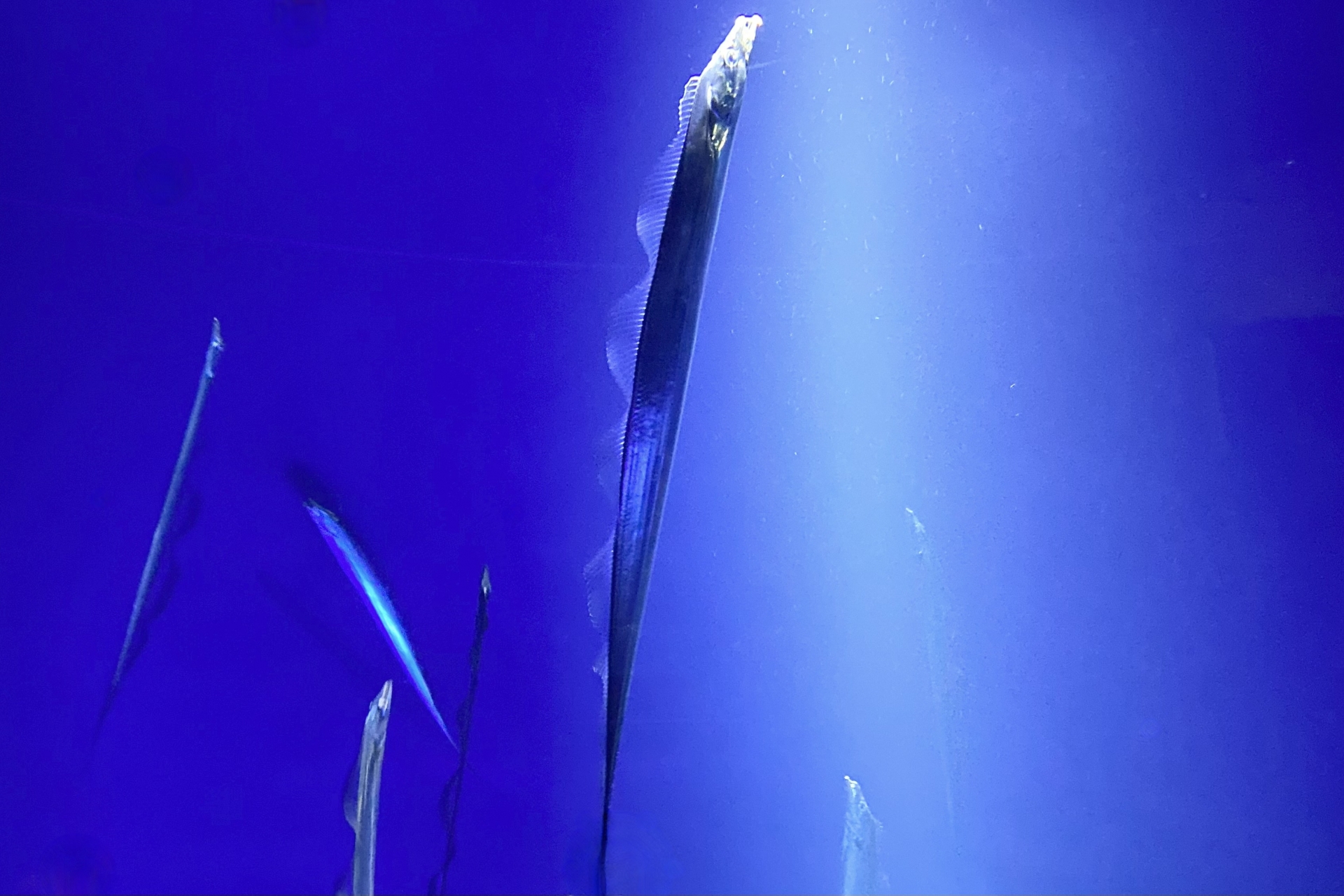

ヒレ

胸鰭と腹鰭が非常に小さく、可愛らしい形状をしている。これは、方向転換・姿勢制御に使われる。また、上下の背びれ臀びれは、ウェーブ状に動かすことができる。これは、海中をゆったり漂う際に(ホバリングのようにして)体のバランスをとるために使用されていると考えられる。

また、前述の通り、おでこあたりに生えている棘条は、背びれの一部である。

背棘は起こしたり、寝かせたり可動することができるで。縄張り争いや求愛行動の時にも立てて体を大きく見せることでアピール力を高めるらしい。普段泳いでるときは、ねかせるときが多いらしい。

調理の時、あの角、手にブシュっって刺さるからいらないんですよねー硬いし。

せんちょのための器官じゃねーよ。

防御力もあります。食われそうになったら、棘を突き立てて防御し、難を逃れるために使うんやて。せんちょにもダメージ与えられてるし役に立ってるな。

皮

一般魚のような鱗は存在しない。その代わり、皮膚が硬くサメ肌のように細かい棘のような突起で覆われている。この棘は鱗の代わりに進化したものであり、カワハギ科の魚に共通する特徴である。(フグ目も一役買っていそう。)

調理時に皮を非常に簡単に剥ぐことができるため、「皮剥」という名前がついた。

この何とも言えない肌触りと、パンパンに張ったお腹の触感が相まってフニフニしたくなる。

雄雌

カワハギの雄雌の違いは外見的な特徴でよくわかる。角の後ろの背びれの一部に黄色く長いピロピロが付いているかどうか。ピロピロがついていれば雄。付いていなければ雌と判別できる。

↓左側2匹が雄 右側に二匹が雌。

このピロピロは、背鰭前部軟条と呼ばれ、主に求愛に使用する器官であることが知られる。

1説によると、水中で独特のルアーのような動きをするため、捕食者の注意を本体ではなくそちらに向かせる役割もあると考えられているらしい。

なら雌にもあってもいいのでは??なんでオスだけなのよ。

せんちょにも付けたろか??(威圧)

成魚サイズ

通常の大きさ通常は、~30cmの個体がほとんど。30cmを超えるサイズは中々お目にかかれない。また、15cm以下の子供は「ワッペン」と呼ばれることがある。

ワッペンサイズは、食べるところもほとんどないので、写真撮ってリリースかなぁ…

ネット上の一番多きなカワハギ情報 調べてみた

口伝含む最大部門

・1982年 高知県大槻町一切で、全長約44.3cmのカワハギが釣り上げられた記録があります。写真はなし。

魚拓部門

・UAJAPANRECORDSに登録されたカワハギ38.5cm 982gのカワハギが確認されている。↓

写真は魚拓写真。

写真部門

ビッグサイズに唖然! 36.5cmの特大”カワハギ”が登場! – ニュース | つりそく(釣場速報)

今回も化け物ぞろいで草。普段の大きさの倍は怖いwwww

いつかなんかの部門でUAJAPANRECORDS獲りたいなぁ。

生息地

世界の生息地

いわゆるカワハギ属に絞った生息域。近縁種のモンガラハギとなるとその個体数は飛躍的に多くなる。

カワハギ属は、温帯から熱帯に属する太平洋・大西洋・インド洋の沿岸海域で多くみられる。GBIF(Global Biodiversity Information Facility)では、特にアメリカ東海岸と日本海域に多く分布が集中している様子が確認できる。逆に数が少ないオーストラリアや、東南アジア域では、多種多様色鮮やかなモンガラハギの個体が多くを占めており、純粋なカワハギを見かけることが少ないのかもしれない。

また、日本で見られる一般的なカワハギ(tephanolepis cirrhifer)は、日本近海の固有種となっており、同種は日本以外で韓国、中国沿岸域にしか生息していない。

日本の生息地・特に有名な場所

基本的には、日本の隣接するすべての海域に生息していると考えられる。温暖な海域を好む魚であるため、北海道南部の太平洋沿岸あたりが北限とされる。南は、九州南部から沖縄周辺の沿岸海域まで分布し、水温が高い地域でも生息が可能。

特に下記の地域はカワハギ釣りが非常に盛ん。

東京湾(神奈川県~千葉県沿岸)

カワハギ釣りの代表的な場所として知られる。水深が浅く岩礁タイや人工漁礁が冤罪しているためカワハギが生息しやすい環境になっている模様。特に久里浜や金谷沖が有名で、多くの遊漁船が出船している。

伊勢湾(愛知県~三重県沿岸)

温暖な海域で砂地と岩礁タイが広がる好適環境となっている。特に大型のカワハギが狙えることで知られる。鳥羽周辺、的矢湾が有名。

瀬戸内海(兵庫県~広島県沿岸)

こちらも岩礁帯や島影が多い地形がカワハギの生息域に適している。明石沖、倉橋島周辺が好ポイントとして知られる。

食性・行動パターン

食性

カワハギは、硬い殻を持つ底生生物(カニ・エビ・ゴカイ)を主に捕食する点が特徴である。小さな口と硬い歯を生かし、岩や砂地に付着した貝類、カニ、エビ、ゴカイを砕いて捕食する。まあ、海藻や藻類を摂取することもある。このため、沿岸の岩礁帯や海藻帯に多く個体がし、集まる。警戒心が強く、注意深く餌をつついて食する習性が特徴的。

行動パターン

底生生物を捕食するため、主に海底付近で活動をする。岩場や付近の砂地周辺で餌を探す動きが観察される。日中に捕食行動が活発化し、夜は岩の隙間や海藻の影に身を潜めていることが多い。

潮流の変化に敏感で、潮が速くなると餌を探す行動が鈍ることが多いとされている。水温が下がる冬場には浅場で餌を求める傾向が強くなる。カワハギは周囲の環境に合わせて行動が変わる魚である。

豆知識・雑学

近縁種

今回は、カワハギ「属」に分類される仲間をご紹介。

タイセイヨウカワハギ(Stephanolepis hispidus)

カワハギに似た体型だが、やや細身である、背びれの形状がカワハギとは異なる。

タイセイヨウ、特に北アメリカ東岸からブラジル沿岸、カリブ海にまで広く分布する。

フロリダカワハギ(Stephanolepis setifer)

タイセイヨウカワハギと似ているが、体色が淡く、特定の模様が異なる。

タイセイヨウのフロリダ周辺で見られる。

インドカワハギ(Stephanolepis auratus)

体色が明るい黄色となっており、斑点模様がはっきりしている。

インド洋、西太平洋の熱帯海域で見られる。

なんで冬カワハギが釣り物なの??

理由1

最も大きい理由として、「冬」に肝が大きくなることが挙げられる。カワハギの肝の美味さに吸い寄せられて、「わざわざ」釣りに行っているような状況なのである。冬のカワハギは買うとマジで高い。

理由2

多くの魚が、水温低下によって活動が鈍るなか、カワハギは比較的活発に餌を捕食する。純粋に寒さに強い模様。さらにこれにも「肝」が関係する。体内の肝に栄養を極限までため込んでいる(所謂キモパンの状態)ため、低温の水温下でも生命維持に必要なエネルギー共有ができ、活動を維持できる。また、名の通り、分厚い皮膚を持っているため、低温のストレスから保護されていると考えられる。

結局キモがキモってことですね。ぐへへ。

キモ。

なんで釣り餌としてアサリを使うの?

理由は、匂い・針持ちの良さ・取り扱い・入手の容易さ・カワハギの食性に適した理想的な餌であるからである。普段アサリを食べてるの?と思うかもしれないが、貝類の匂いや動物性成分に反応する本能を持ち合わせているので、しっかり反応をしてくれる。さらに、柔らかすぎず、硬すぎず、すぐに餌をとられないというおまけつきの理想の餌なのだ。

カワハギの歴史(もっとも古い記録を調べてみた)

カワハギ(Stephanolepis cirrhifer)に関する最も古い記録は、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』(1712年)に記載がある。この書物ではカワハギが、「皮剥」として紹介されその形態や生体・調理法についての記述が記載されている。また、同時期(ちょっと古い)の文献『本朝食鑑』にもカワハギに関する記載があるらしい。

漢字がしっかり充てられていることからも、当時の日本で流通する食料としてしっかり食べられていたことがわかる。

つりらぼ江戸時代の人とやってること変わらんな!www

ウマヅラハギとどっちがうまい?(完全主観)

煮付けや、鍋で食べられることが多いウマヅラハギ。同じカワハギ科のすこーし顔が長いハギである。こいつもしっかり肝まで食せる。

どっちが美味い論争は尽きることはないが、かいえんまるではカワハギ推しである。ウマヅラハギは、若干味が水っぽく、柔らかい。刺身などでは若干ブヨブヨした食感がある。肝もカワハギの甘みが強いものより苦味や海藻っぽい海の香りがあり一癖ある。

完全主観です。異論は認める。

釣法

〇船釣り

船釣りでは、胴突き仕掛けが主流となる。小型のカワハギ専用針が3本程度付いている。餌はアサリのむき身がほとんど。オモリは20~40号が適し、海底を小刻みに叩いて誘います。繊細なアタリを捉えるため、感度の良い竿で釣果を上げよう。

〇陸釣り

カワハギの陸釣りには胴突き仕掛けやちょい投げ仕掛けが使われる。胴突きは堤防から足元を、小刻みな誘いで攻めるのが基本。ちょい投げは浅場の砂地や岩場を狙い、アサリやイソメを餌に着底後ゆっくり引いて誘う。

今回は、よくご紹介している船釣り アサリ釣法だけご紹介。

また、詳しい釣法は、記事化していくで

旬と料理

旬

- ①7月から8月(身の旬)

- ②11月から1月(肝の旬)

カワハギには2度旬があるとされる。身と肝で味のピークが異なるためである。春から夏の産卵期から体力を回復したカワハギの身は夏に味のピークを迎える。その後、産卵準備と冬越えのために肝臓に栄養を蓄え、秋から肝の旬が始まるという流れである。

料理

独特の皮剥工程から確認していこう。

捌き方(内臓注意!!)

首の後ろに切れ込みを入れて、首をもぐ方法が肝臓を傷つけずに済むので結構お勧め。↓

タオルかキッチンペーパー巻かないと手に角がぶっ刺さります。超痛いです。もう一回言います超痛いです。

痛風やら角やカワハギ食べるのも痛みが絶えませんな。

刺身の肝醤油和え

痛風諸悪の根源。こいつが旨すぎるのが悪い。痛風丼は、刺身を海鮮丼にして上からかけて食す。

↑この白くてぷりぷりの肝を見るともう食欲が止まらない!!

煮つけ(肝煮つけ)

痛風諸悪の根源Ⅱ。カワハギ釣れたら必ずやらないと絶対損。

終いに!

いやぁ今回も右親指がムズムズする内容でしたな。あぁカワハギつりてぇ!!

釣りに行きたくてムズムズするみたいな言い方すな。

カワハギの料理調べるとすごいですよ。「痛風~」の文字だらけで笑ってしまう。

全国のお父さん諸君、肝のプリン体含有量は、脅威の100gあたり300mgを超えてくる!ビールと一緒に飲むと色々昇天するからほどほどにしとけよ!!

ちなみにビール1缶のプリン体は28mg。ん?一桁間違ってね??

数値で見るのはもうやめよう。体で感じるんだ。

・・・・今日なんかずっと痛風の話してたな。

おしまい!